“砥砺初心,爱我中华”福建省宗教界百年红色故事之十四

| 漳浦清泉岩寺:红三团的重组地

编者按:今年是中国共产党百年华诞,在百年历程中,福建省宗教界始终与祖国同呼吸、共命运,涌现出许多与党同心、与国同行的事迹。澳门金沙娱乐城以“砥砺初心,爱我中华”为主题,在全省范围内征集了福建宗教界百年红色故事。今天,为您带来第十四篇:《漳浦清泉岩寺:红三团的重组地》。

漳浦清泉岩寺:红三团的重组地

清泉岩寺,亦称清泉庵,位于漳浦县大南坂下楼村,梁山北麓山腰,辟于宋代。据传,南宋年间,来这里住持的僧人利用一块天然的大石棚,略加构筑,作为禅室,称“丹霞洞天”。由于石棚中有一天然泉眼,泉水常年不断从高崖上飞泻而下,水质清冽甘甜,因此以“清泉”为寺名。

1932年5月,在毛泽东同志“创立小苏区、创造小红军”的指示下,中国工农红军闽南独立第三团在漳浦成立。随后,红三团配合地方党组织,开始了轰轰烈烈的土地革命斗争。因清泉岩寺北望漳浦县城,之间仅隔鹿溪,地理位置独特,易于获悉情报,兼之乃佛门净地,隐蔽性强,一度成为红军与地下党的活动据点。庙后山上的几个大石洞里,曾设置有红军医疗所等军事设施。

1937年“七七”事变后,中国共产党号召筑成民族统一战线。经与国民党一五七师谈判,闽南特委决定让红三团从平和小溪开拔到漳浦接受一五七师整编。1937年7月16日,国民党军一五七师背信弃义,在漳浦县城体育场埋伏两个团兵力,包围了接受整编合作抗日的红三团,使近千名红军战士痛失枪械、横遭关押,制造了在抗战初期震惊全国的“漳浦事件”。

漳浦事变当晚,被关押在漳浦文庙的部分红军战士,在卢胜、王胜等红三团骨干的带领下,翻墙突围。突出包围的红军战士从绥安东门泅渡过鹿溪,在前来接应的地下党同志的引导下,摸黑到达清泉岩寺。之后,分批突围出来的近百名红军战士,也依照秘密联络办法,陆续到清泉岩寺汇合。

不久,闽南特委召开紧急会议,将这近百名红军指战员重新整编,番号仍为红三团,卢胜为团长兼政委,王胜为参谋长,下编第一连,并建立党支部。

红三团重建之后,队伍的供给十分困难,百来号人住在清泉岩寺周边的山洞里,生活极端困难。漳浦地方党组织发动群众,利用下田种农活、挑土肥,或是到清泉岩寺拜佛等形式,偷偷向住在山上的红军送米送菜,加上清泉岩寺里住寺僧人的积极配合,使红军战士得以度过难关。由于缺少枪械,时任漳浦中心县委书记吴庭坚还把自己的短枪赠给了卢胜。为了解决枪械问题,当年七月下旬,卢胜带领二十几名战士,避开敌人的封锁线潜回石榴镇车本村尪石山,挖出部队原来埋藏在山洞里的七八支老式五排枪和驳壳短枪。漳浦县委和地下党组织按照闽南特委指示,也想尽办法筹置生活给养和武器装备,通过秘密交通线陆续送到山上。之后,红三团分兵五路,分赴乌山、大芹山、狮头山、梁山和漳州南乡等地区,继续开展武装斗争。

1938年1月,为了抗日大计,根据党中央的指示,红三团被编为新四军第二支队第四团第一营,奔赴抗日前线,驰骋大江南北,转战江淮河汉,弯弓射日逞英豪,成为新四军中一支抗日劲旅。后来,这支英雄的部队还先后参加了解放战争、抗美援朝战争。

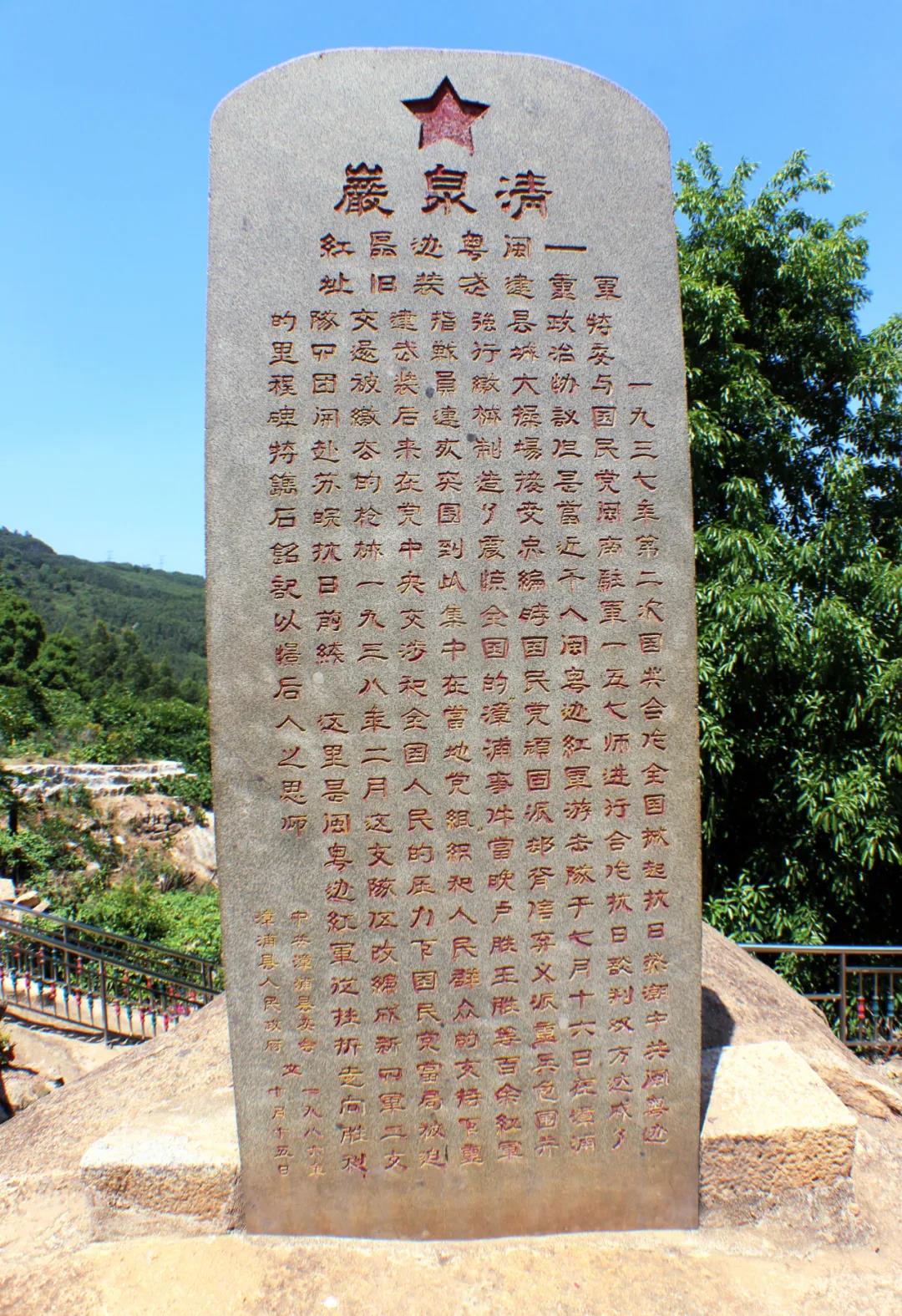

在烽火岁月里,清泉岩寺成为闽南红军革命斗争的后方据点和遇挫时的避难所,为红三团的浴火重生做出积极贡献。如今,漳浦县委、县政府在清泉岩寺前竖立“闽粤边区红军重整武装旧址”纪念碑,清泉岩寺,已成为漳浦闻名遐迩的红色革命教育基地。地方群众还将清泉岩上那些红军足迹所至之处亲切叫作“红军路”“红军桥”“红军洞”,以此铭记红三团在漳浦大地上英勇斗争的光辉历史。

(作者:柳小黑)

扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备 35010202000255

闽公网安备 35010202000255